Fue un cálido día de primavera en Londres cuando me perdí por completo y mi mente y cuerpo fueron poseídos por un extraño. Fue la transformación de un minuto, una pérdida estremecedora de inocencia, un solo comentario y la forma en que veía el mundo cambió para siempre.

Justo después de mi cumpleaños número 14, en mayo de 1992. Todos estábamos sentados en círculo al final de la clase de educación física en mi escuela en el oeste de Londres y yo estaba al lado de Lizzie Bowden, cuya identidad en nuestro año era que era la más delgada, la mía era que era la estadounidense. Estiré las piernas frente a mí, me gustaba cómo se veían saliendo de mi falda de educación física suelta, larguiruchas y desaliñadas, pensé. Al lado de las extremidades huesudas de Lizzie, sin embargo, las mías parecían troncos maternales. Nunca había pensado en la delgadez de Lizzie antes, pero cuando pregunté: “¿Es difícil comprar ropa cuando eres tan pequeña?” Sentí un pequeño dolor. Imagina ser tan especial que ni siquiera hacen ropa en tu talla.

“Sí”, dijo ella. “Ojalá fuera normal como tú”.

Un túnel negro se abrió dentro de mí y caí en él. “Normal”. No “delgada”, no “flaca” – “normal”. Miré hacia abajo: ¿cuándo mis muslos se habían vuelto mucho más grandes que mis rodillas, no bajando rectos como deberían, sino hinchándose hacia afuera como muslos de pollo? La barra de Snickers que había comido en el almuerzo estaba en mi estómago como un moretón. Y hablando de mi estómago, ¿el elástico de la falda de educación física … me estaba apretando? Mi madre me había dicho muchas veces que podía comer cualquier cosa y mantenerme delgada. Mi madre, me di cuenta ahora, había mentido.

Los médicos lo llaman el “precipitante” o desencadenante: el momento que desencadena la anorexia. El mío fue que me dijeran que parecía “normal”. Pero en realidad, cualquier cosa me habría desencadenado, porque la anorexia era una bomba dentro de mí, esperando el momento adecuado, la llama única, el desencadenante. Y después del desencadenante: la caída. Para algunos, se arrastra lentamente como un gato, pero mi caída fue instantánea y vertiginosa. Eliminé grupos enteros de alimentos, luego comidas. Construí un mundo basado en mis propias reglas, y nunca había obedecido más fielmente en mi vida. En un mes pasé de ser una alegre adolescente de 14 años que le contaba todo a mis padres y cantaba canciones de los musicales de MGM mientras patinaba en el jardín, a ser una adolescente furiosa e inalcanzable que, todas las noches frente al espejo en el baño de mi madre, se paraba desnuda, mirando y frunciendo el ceño.

Inicialmente me enfoqué en mi estómago, porque esa era la parte del cuerpo que sabía que denotaba gordura. Pronto aprendí que había muchas más. Hacía ejercicios de mandíbula para tensar cualquier posible papada. Me uní a una clase de ejercicios para glúteos y abdomen en mi gimnasio local y era la asistente más joven por al menos tres décadas. Ser mujer parecía una batalla interminable contra el propio cuerpo, y pensé que estaba engañando al sistema al comenzar temprano, borrando esos glúteos y abdomen y papadas y otras partes femeninas inaceptables. Pero no podía escapar de mis propios pensamientos: ¿estoy ingiriendo calorías cuando muerdo mis labios? ¿O al pasar frente a un supermercado? Crucé la calle frente a Sainsbury’s solo para asegurarme y decidí que los labios estaban bien, pero el bálsamo labial definitivamente no, así que mi boca se volvió cruda y escamosa. ¿Cómo no me había dado cuenta antes de que el único objetivo en la vida era ser delgada?

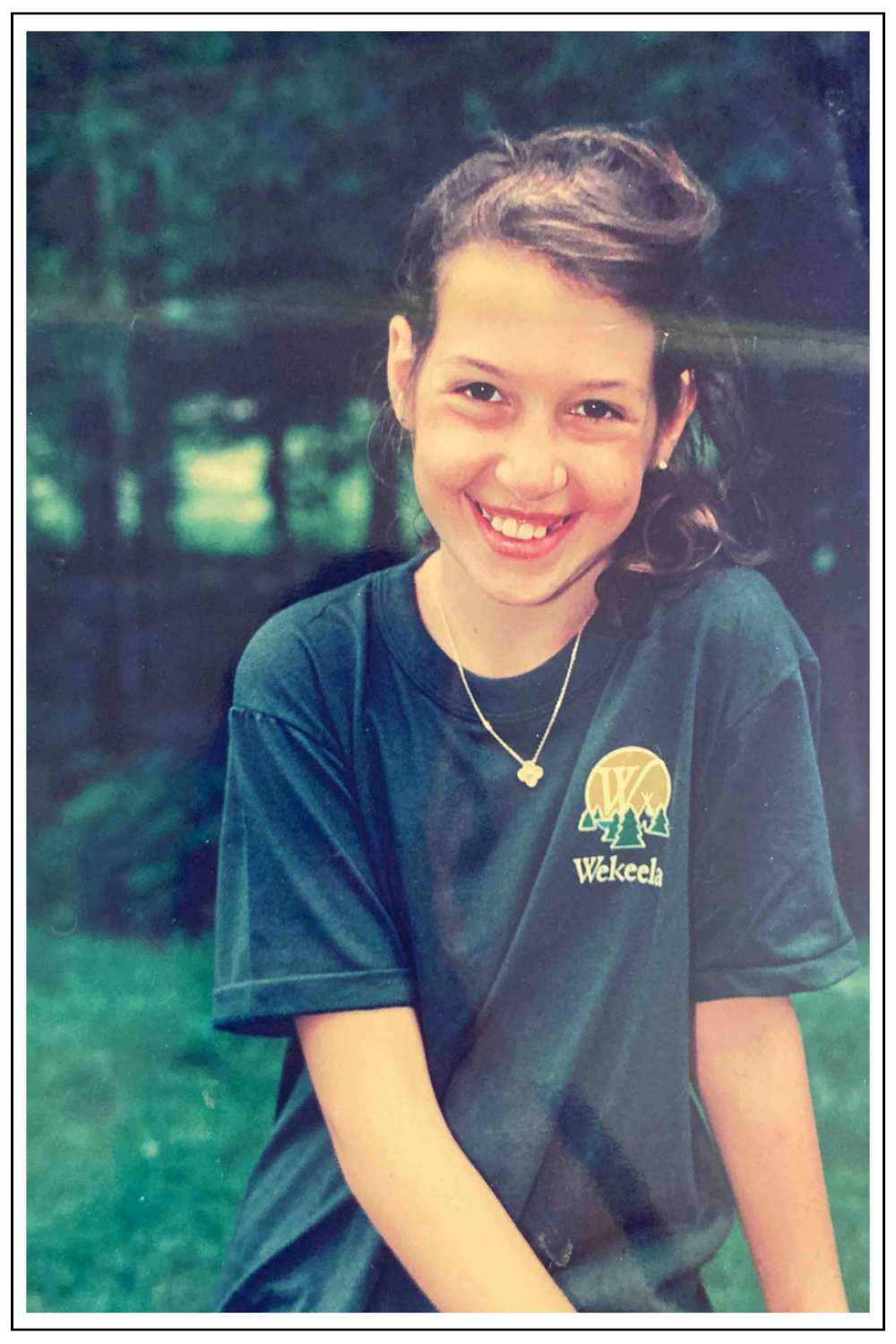

En agosto arruiné nuestras vacaciones familiares en el sur de Francia, mi madre llorando en su habitación de hotel mientras hacía abdominales en la mía. En las fotos de entonces aún no estaba esquelética, pero la piel se apretaba alrededor de mi rostro, delineando donde mi mandíbula se encuentra con mi pómulo; cuando sonreía, mis ojos se quedaban huecos, cavidades en un cráneo.

Cuando regresé a la escuela después de las vacaciones de verano, había perdido más de un tercio de mi peso corporal. Estaba tan cansada, todo el tiempo, pero también haciendo saltos de estrella en mi habitación constantemente, tanto que hacía temblar nuestra casa hasta sus cimientos, literalizando la metáfora de lo que le estaba haciendo a mi familia. Los abdominales eran aún más problemáticos. Mi columna vertebral sobresalía de mi espalda como la aleta de un pez, y cuando rozaba contra el suelo, la carne alrededor se rompía y sangraba. Nada de esto me detuvo.

En la escuela pasé de ser amiga de todos a no ser amiga de nadie. Mi cabello se caía a mechones, aunque no me di cuenta hasta que una mujer me detuvo en la calle y me preguntó si tenía cáncer. Mientras mi cuero cabelludo se volvía cada vez más desnudo, mis brazos, estómago y espalda crecieron un suave vello peludo. Recopilé recetas de suplementos de periódicos y las leí en la cama como si fueran pornografía, con los ojos bien abiertos y excitada. Por la noche, una vez que todos se habían dormido, a la luz de la nevera me deleitaba con los olores, sosteniendo cerca de mi nariz tarrinas de helado y paquetes de queso, inhalando lascivamente. Hice eso todas las noches durante semanas, hasta que mi cerebro decidió que estaba obteniendo demasiado placer de ello y la serpiente negra en mi interior susurró que había calorías en las partículas de comida que estaba inhalando, y entonces nunca lo volví a hacer.

Cualquier alegría que alguna vez había sentido se había desvanecido, pasando de los colores de Oz al blanco y negro de Kansas. “¿Dónde está mi niña que solía correr por la casa cantando canciones?” preguntó mi madre llorando. “Se ha ido”, le gruñí. Odiaba ver a mis padres tristes, peleando con ellos en cada comida. Me hacía sentir culpable pero impotente. ¿No entendían que no tenía elección? Estaba adicta a la inanición, y no podía pensar en nada más que en mi dosis.

Desde los 14 hasta los 17 años viví en varias unidades psiquiátricas, todas lo suficientemente cerca de mi casa en Londres para que mis padres pudieran llevar mi trabajo escolar al hospital, pero no lo suficientemente cerca como para poder asistir a las clases, lo cual de todos modos no se me permitía hacer.

Mi primera admisión fue al Hospital Uno en septiembre de 1992, a los 14 años, donde mis preocupaciones pronto se limitaron a preguntarme qué enfermera estaría de turno ese día y si había sido lo suficientemente buena como para poder usar un baño normal, no el orinal en mi habitación que era revisado y vaciado por una enfermera dos veces al día para asegurarse de que no estaba vomitando o usando laxantes. Muy rápidamente me acostumbré a eso. Todas las responsabilidades me fueron quitadas, cualquier control que había comenzado a tener sobre mi vida fue renunciado. Nada dependía de mí y nada era culpa mía. Tener que comer era, por supuesto, extremadamente subóptimo, pero, en lo más profundo de mi ser, el hospital se sentía como una liberación.

Después de diez semanas había ganado suficiente peso como para ser dada de alta, pero en mi cabeza estaba más enferma que antes. La gente habla de los virus que las personas contraen durante su estancia en el hospital; yo había contraído una súper bacteria, Anorexia Turbocharged. Mientras que antes mi enfoque había sido torpemente instintivo y ciegamente ignorante, salí del Hospital Uno en diciembre de 1992 sabiendo exactamente lo que estaba haciendo y decidida a seguir haciéndolo. El ejercicio volvió, peor que antes, y estaba más obsesionada que nunca con las calorías. Sabía cómo engañar a las balanzas cuando iba a pesarme semanalmente, metiendo pesas de papel en mi ropa interior y bebiendo un galón de agua antes. La dietista del hospital me dijo que tenía que comer cierta cantidad de calorías y lo usé como excusa para comprar solo comidas en el microondas, que tenían la información exacta de calorías en la parte posterior. La anorexia estaba aferrada a mi cerebro más apretadamente que nunca.

En julio siguiente fui dada de alta de mi tercera estancia en el Hospital Uno y cuando comenzó el año escolar me uní a una escuela de “repaso”, a la que asistían niños que necesitaban volver a tomar exámenes o habían sido expulsados de su escuela anterior, donde pude hacer mis GCSE en un año y así compensar el año que había estado ausente. Ese era el plan, de todos modos. Pero a fines de octubre de 1993, cuando tenía 15 años, colapsé en la calle cerca de mi casa en el oeste de Londres y pronto tuve estos desmayos parciales una vez cada dos semanas aproximadamente. Mi médico de cabecera, el Dr. Kaye, cada vez más preocupado por el deterioro de mi músculo cardíaco, le dijo a mi madre que se preparara para la posibilidad muy real de que pudiera morir. Pronto me sacó de la escuela y me ingresó en el Hospital Dos, un hospital general privado, donde mi presión arterial y mi corazón podían ser monitoreados constantemente. Pasé dos semanas allí antes de ser ingresada en una unidad de trastornos alimentarios en un hospital del NHS en Londres en diciembre de 1993. Y fue entonces cuando realmente aprendí lo oscuro que puede ser la vida.

El Hospital Tres se encontraba en una calle caótica en una parte poco atractiva del sureste de Londres, y para ingresar tenías que correr a través de varios carriles de tráfico. No era más tranquilo por dentro, los chillidos de los autobuses y las bocinas de los autos se cambiaban por pacientes gritando y personal sobrecargado. Una enfermera llamada Emma me explicó que estaría en “el dormitorio” con las otras chicas, una habitación larga y rectangular en la que habían logrado meter alrededor de 12 camas. Cada una tenía una cortina alrededor, pero solo se permitía cerrarla cuando te estabas cambiando, para evitar cualquier ejercicio, corte o vómito furtivo. En el centro de la habitación había una larga mesa, donde los pacientes comíamos nuestras tres comidas y tres meriendas al día.

Todos querían ser los más delgados y los más locos. En esa primera tarde me senté en la mesa para comer mi merienda, pero para cuando terminé mi media porción de galletas, las otras chicas apenas habían comenzado. Desmenuzaban sus galletas en migajas y las comían individualmente, punto por punto, o las arrojaban al suelo, o las masticaban y luego las escupían en pañuelos dentro de sus mangas. Todos parecían estar compitiendo para ver quién podía comer más lento. Las principales instigadoras de esto eran tres pacientes llamadas Caroline, Tara y Nora, y todos seguían su ejemplo de esconder comida: dentro de sus mangas, en sus bolsillos, debajo de la mesa, pateándola debajo de la silla de otra persona para que luego se les echara la culpa. La mantequilla se untaba debajo de la mesa, la mayonesa se salpicaba en las paredes, las galletas y el pan se desmoronaban en el suelo. Esta era la habitación en la que dormíamos. Era repugnante y un pandemonio absoluto y ninguna de las enfermeras podía controlarlo, y algunas lo empeoraban.

Había una enfermera, a la que llamaré Tessa, que nunca hablaba, solo gritaba, y si alguien no quería comer, le envolvía un brazo musculoso alrededor de su parte superior para que no pudiera mover los brazos y luego le metía la comida. Fue, sinceramente, tortura. Era tan retrógrada y un cliché que a veces era difícil creer que fuera real: la enfermera Ratched cruzada con la señorita Trunchbull. Pero lo era.